お宮参りの初穂料(はつほりょう)。

のし袋は一体どうやって書けばいいのだろう?

「初穂料」?それとも「御初穂料」?赤ちゃんの名前は?

どこにどうやって書くの?

今回は、そんなお宮参りの初穂料に関するのし袋の選び方や書き方の疑問について調べてみました。

お宮参りとは、赤ちゃんが無事生まれたことを神様に感謝するとともに、健やかな成長をお祈りする儀式。

気持ちよく当日を迎えられるように、マナーや作法も万全で挑みましょう!

目次

初穂料とは?

初穂料とは、お宮参りに限らず「神様に奉納する金銭」のこと指します。

そもそも初穂とは、その年に初めて取れたの稲穂のこと。

現代の私たちでは、よく「初物のお米」と口にすることがありますね。

かつてはお米や野菜などの豊作の感謝の気持ちとして、初穂や初物の野菜などが神社にお供えされていました。

しかし、初物が手に入らない季節や生産者以外の人もいるわけで、その代わりとして「お金」がお供えされるようになったのです。

現代でも神社に収める奉納金のことを「初穂料」と呼ぶのは、このような歴史的背景から来るんですね。

初穂料と玉串料(たまぐしりょう)の違い

神前に納める金銭として、初穂料の他に「玉串料(たまぐしりょう)」というものがあります。

どちらも「神様への捧げもの」という意味合いがありますが、用途が違うのでその違いをチェックしておきましょう!

初穂料

農作物の豊作やお守り・お札など、神様からの頂き物に対して「感謝の気持ち・御礼」として捧げられるのが「初穂料」。

神社で販売しているお札やお守りなどの値段にも「初穂料」と書いてあることが多いです。

玉串料

玉串料とは結婚式やお葬式などの祭典の際に「神様への捧げものとして自発的に捧げるもの」のこと。

玉串とは、榊(さかき)という木の枝に紙垂(しで)という紙をつけたもの。

ものすごくシンプルに説明すると、白い紙を貼り付けた葉っぱ付きの枝ことです。

あなたも一度は神社で見たことがあるのではないでしょうか?

玉串も、農作物や酒などと同様に神様にお供えするもの。

その玉串の代わりとなったのが玉串料なのです。

御祈祷や厄払いの時にも「玉串料」という形で、神前にお金を納めます。

お宮参りの時は「初穂料」が適切

赤ちゃんが無事に生まれたことに感謝し、神様に報告することがお宮参りの目的なので、お宮参りの奉納金は「初穂料」と記載しましょう。

お宮参りの時も御祈祷をしてもらうので「玉串料」なのでは?という疑問を持たれたかもしれませんが、正しくは「初穂料」。

神道の世界でも、やはり赤ちゃんは神様の授かりもの。

安産祈願をしたり、出産前には御神札やお守りをいただきに神社へ足を運んだりと、無事に生まれてこれたのも神様のご加護あってのこと。

お宮参りの際には赤ちゃんの健康や成長を願うことも大切ですが、それとともに感謝も十分に伝えるようにましょう。

金額の目安

初穂料の目安は、相場が5000円〜10000円。

地域によって異なることもあるようです。

神社で決められているところもあれば、お気持ちでという神社もあります。

また、初穂料によってはお宮参りの後に頂く記念品の内容が変わってくる神社もあるようです。

心配な場合は、御祈祷の予約の際に神社に確認しておくことをオススメします。

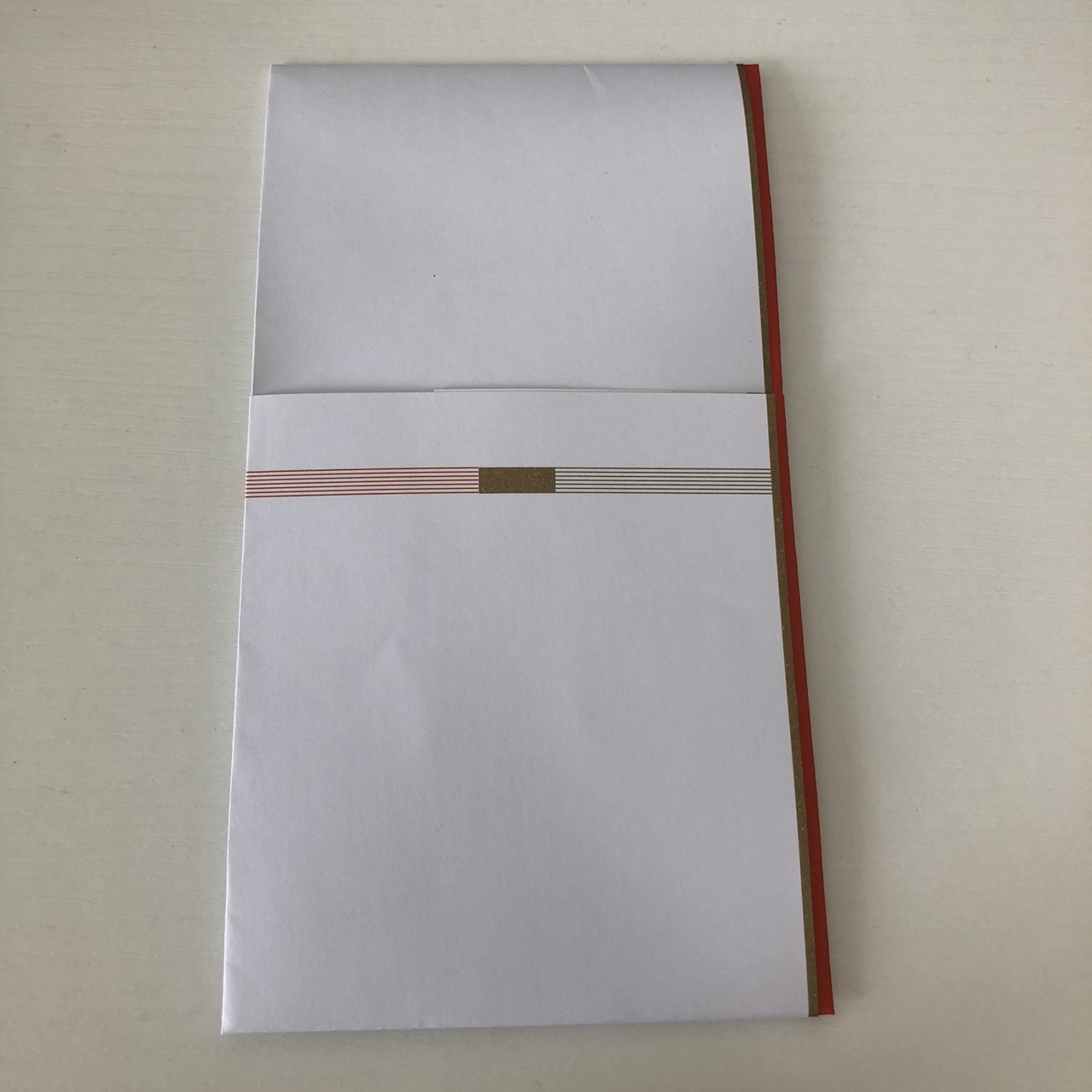

初穂料ののし袋の選び方

初穂料を入れるのし袋は、中袋つきののし袋を選ぶようにしましょう。

水引(御祝儀袋の中央のリボンのような装飾の部分)は蝶結びのものを選ぶといいでしょう。

蝶結びは解いても結びなおすことができるため、出産祝いなどの何度あってもいお祝い事に用いられます。

文字は筆や筆ペンで書く

「幸福に満ちたお祝い事」という意味も込めて、のし袋の文字は習字の筆や筆ペンで書きましょう。

この時に文字がかすれると「幸福がかすれる」という意味になり失礼にあたってしまうので、墨やインクたっぷりの太い文字で書くことをオススメします。

表書きの書き方

「初穂料」と書く場所と書き方

水引より上部には「初穂料」と記入しましょう。

「御初穂料」という記載を目にすることがありますが、正しくは「初穂料」。

初穂とは、本来自分で作った初物のお米を神前に奉納するものです。

自分が作ったものですから、差し出す側は「御」をつけないもの。

頂く神社側では「御初穂料」と「御」をつけます。

赤ちゃんの名前を書く場所と書き方

水引より下部には赤ちゃんのフルネームを書きましょう。

もしお父さんの名前が必要な場合には、「名字+お父さんの名前」を右に、赤ちゃんの名前のみをお父さんの名前の左に書きましょう。

中袋の書き方

中袋の表には、金額を記入しましょう。

初穂料が5000円の場合は「金伍千円」と記載。

初穂料が10000円の場合は「金壱萬円」と記載しましょう。

漢数字の表記はこちらをご覧ください。

一・・・壱

二・・・弍

三・・・参

五・・・伍

七・・・七

八・・・八

十・・・拾

万・・・萬

百・・・佰

千・・・阡

円・・・圓

つつむお金が10万円より少ない金額の場合は「金壱萬円」などと記載。

つつむお金が10万円を超える場合は「金拾万円也」と、金額のお尻に「也」をつけます。

また、つつむお金が100万円を超えると「金佰萬圓也」と「円」の記載も違ってきます。

中袋の裏側には、左下の部分に住所と名前を書きましょう。

お札の入れ方

新札を用意し、封を開けた時にお札の人物の顔が見えるようにお札を入れましょう。

多当の合わせ方

下側の折り返しに上の折り返しを挟みましょう。

幸福を受け止めるという意味があります。

当日の初穂料の納め方

神社で御祈祷の受付をする際、のし袋は「ふくさ」というお金を包む布の入れ物に包み、当日はそこから神社の人にお渡しするようにしましょう。

しきたりの意味を理解すると、正しい作法が見えてくる

いかがでしたか?

今日は、お宮参りの初穂料「のし袋の選び方と書き方」についてお伝えしました。

このような日本古来の風習が薄れてきている中、普段はしきたりやマナーを意識することは少ないですが、その風習の意味を理解すると正しい作法を実践することができます。

しきたりやマナーを踏まえた上で、当日は神様への感謝を忘れずに、赤ちゃんの健やかな健康と成長をお祈りしましょう!